ちょっと青菜で一品という気分だったので、スタンダードに小松菜の煮びたしを作りました。

味付けは砂糖としょうゆ、みりん、料理酒で甘辛い感じにしました。小松菜100%だとちょっと見た目が寂しいと思ったので、ありもののお麩を入れています。本当なら油揚げなどを使うのが良いと思います。

小松菜は入手性が良く、安価で栄養価が高いので重宝しています。アクが強くなく、調理しやすいのも強いポイントです。

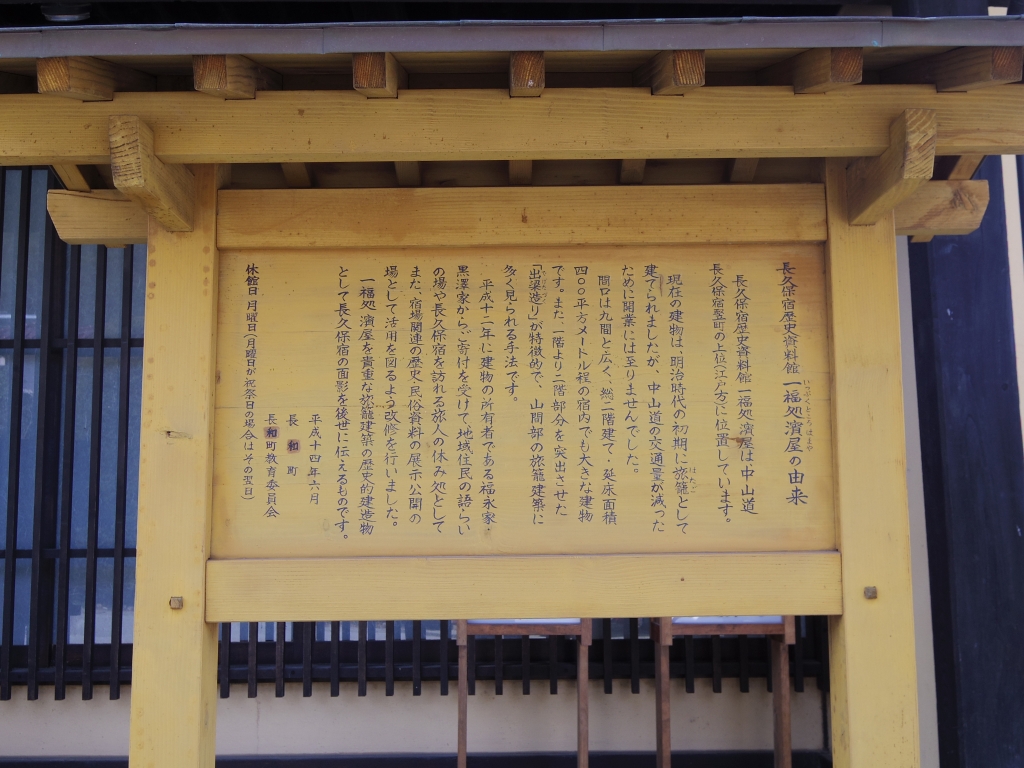

あまり県内の中山道の跡を探訪していなかったので、長和町にある長久保宿を訪ねてみました。位置的には上田市丸子のもう少し南側といったところです。ここで国道152号と国道142号が一旦重複しますが、ちょうどこの重複したところが長久保宿です。

一つ手前の芦田宿と長久保宿の間には笠取峠という峠があります。峠から下ってくる道沿いに宿場があるので、急勾配の坂沿いに建物が続いています。

ちなみにこの建物の反対側に本陣跡があるのですが、個人宅で今でも住居として利用されているということだったので写真がありません。しかしながら高札場の再現などもあり、立派な門構えとあわせて興味深く拝見しました。

注目すべき点として、今でも住民の方が世帯識別用の”屋号”の看板を自宅前に掲げていることが挙げられます。建物は現代風のものであってもそれぞれに屋号を掲示していて、各家に長い歴史があることを感じさせてくれます。

画像や音楽データを整理していると、一括でファイル名を変更したくなる場面があります。

私の場合はかつて採用していたファイル命名ルールに問題があることが分かり、新しく決めたファイル命名ルールに更新したくなるというケースが多いです。

リネーム用ツールなども色々あるとは思うのですが、柔軟に運用できるという点でこういう時はPowershellの出番です。

Powershellでリネームを行う場合は”Get-Childitem”コマンドレットを使うのが一般的ではないかと思います。このコマンドレットはフォルダ内のファイルのパラメータを一括取得してくれます。私はもっぱらファイルやフォルダの処理に使いますが、レジストリハイブや証明書ストアにも使えるそうです。

今回はC:\Photoに入っているyyyymmdd.jpgという命名ルールで名前のついている画像データをyymmdd.jpgに変更するという場面を想定します。

まず、フォルダ内のjpgファイルの情報を取得するには以下の通りの記述でOKです。

[Powershell]

Get-Childitem "C:\Photo" *.jpg拡張子を指定するとその拡張子に当てはまるファイルだけのパラメータを取得できます。

次にリネーム処理を行うためのパイプライン接続を行います。パイプラインというのはちょっと難しそうですが、連続した処理を行う際に1つ目の処理と2つ目の処理を接続する役割を果たします。

例えば、 フォルダ内のファイル名を取得する→特定のファイル名でフィルタする→結果をcsv出力する といった処理があった場合、矢印部分にパイプライン処理が使われます。記述は簡単で、専用の演算子”|”を入れるだけです。

リネームを行います。取得されたファイル名のデータはパイプライン経由で使用できます。パイプライン経由のデータは自動変数”$_”に格納されているので、この変数に対して処理を行えば大丈夫です。

ファイルのリネームの場合は”Rename-Item”コマンドレットが使えます。コードはこんな感じになります。

[Powershell]

Get-Childitem "C:\Photo" *.jpg | Rename-Item -NewName {$_.Name -replace "20", ""}自動変数のNameパラメータに対して”20″を””(空)に置き換える処理を行っています。

続きを読む以前から自転車で通行できる有料道路を探訪するのが好きだったのですが、長野県にも県道路公社が管理する自転車が通行できる有料道路がいくつかあります。

そのうち、最も自転車で通行しやすいと思われる五輪大橋有料道路を自転車で通行してみました。

五輪大橋同様に長野の中心市街と南側の川中島・篠ノ井・松代方面を結ぶ橋は西側から小市橋・丹波島橋・長野大橋・落合橋と複数あるのですが、朝夕のラッシュ時間帯を中心に渋滞しやすい難所となっています。

五輪大橋はこのボトルネック解消のために整備された道路ということです。先日開通した長野東バイパスと直通し、長野環状道路という大きな環状道路を形成します。

通行料金は軽車両の場合20円で、道路環境改善期間として2022/3/31までの期間限定で22:00-5:00の間は無料です。

あえて通る理由はそんなにない道路かもしれませんが、他の犀川に架かる橋と比べると歩道部が上下線とも広く取ってありなおかつ路面状況が平滑なのは良いポイントです。また、あまり通行している人がいないのもあって比較的ゆったり走れるのもありがたいところです。

地味に休憩ポイント代わりにも使えるので、選択肢として持っておくと便利なルートです。

プライバシー周りの機能が強化された3.8がリリースとなりました。

[Vivaldi blog]

プライバシー関連の新機能の1つ目がこの”クッキークランブラー”です。昨今、プライバシー保護意識の高まりからサイトでのCookie利用についてはユーザのオプトインを求めるケースが増えてきました。

Vivaldiとしては同意を求められるプロセスがわずらわしいことと、また良く分からないまま”同意”を押してしまうユーザがいるということへの懸念から、Cookie利用への同意ダイアログを除去する機能を実装したとのことです。

デフォルトではオフで、有効化する場合は”設定”→”プライバシー”→”個別設定”内の”ソースを管理する”ボタンを押します。その後、”Remove Cookie Warnings”というソースを有効にすれば機能するようになります。

これは広告ブロッカーのソースと同じく定期的に更新されるサードパーティー製のリストだとのことです。

3月末にGoogle Chromeで試験運用が始まった新しいWeb広告向けの技術で、従来のCookieに代わるユーザのトラッキング技術だということです。Google曰く、ユーザをコホート(集団)として認識し、広告配信側からは集団単位でしか認識がされないのでCookieに比べてプライバシー保護に配慮されているということだそうです。

Vivaldiとしてはブラウザ自身がユーザのプロファイリングを行っている点や、集団に対して統計的な分析を行うことにより現状よりもプライバシーの保護が弱まることを懸念しており、バージョン3.8ではFloCコンポーネントをブラックリストに入れているとのことです。

今回のバージョンで外観が少し変わりました。サイドパネルとパネル左のアイコンの境目が描写されなくなり、全体的にフラットなデザインになりました。あまり影や境目をはっきりとさせずに平坦に描写するのは昨今のトレンドという感じがします。

また、パネルアイコンもデザインがリニューアルされています。

以前、犀川にかかる明治橋が現在とは違う場所に架かっており、橋自体の構造もトラス橋だったらしいということを航空写真をたよりに調べました。

明治橋の歩道部を通っている時に、旧橋の風景が銘板になっているのを偶然発見しました。

”トラス橋の明治橋”ということで当時の様子が絵で残っています。架設されたのは昭和9年(1934年)ということです。

現在の明治橋は1994年に完成したもので、1998年の長野オリンピックに向けて整備された道路の一環だったようです。

旧明治橋は銘板の情報によると橋幅5.5mとなっていますが、これはかなり狭かったのではないかと思います。一般的に地方部の道路は1車線3.0-3.5mを確保するのが通常なので、この”橋幅”が橋の有効幅員(実際に人や車が通れるスペースの幅)だったとしても通行には苦労したと思います。

狭い橋というと相模川の旧小倉橋のことを思い出しますが、あちらは幅員4.5mということでさすがの狭さです。

3月下旬から長らく全面通行止めになっていた国道19号水篠橋付近の通行止めが2021/4/29より片側交互通行に変更になったそうです。

とりあえず変動が落ち着いているということだと思うので、まずは一安心というところですが、地盤の緩みなどで再度変動が始まる可能性もあるので予断を許さない状況ではあろうかと思います。

水篠橋には道路状況を監視するためのカメラがあるので、通行の予定がある場合は事前に現地の状況を確認した上で向かうと良いかと思います。

オートミールを好んで食べているので、あまり見かけない銘柄のオートミールを見かけると試してみたくなってしまいます。スーパーでライスアイランドという会社のオートミールが売られていたので買ってみました。

原産国はカナダまたはオーストラリアということでした。これもまた一般的な原産国です。

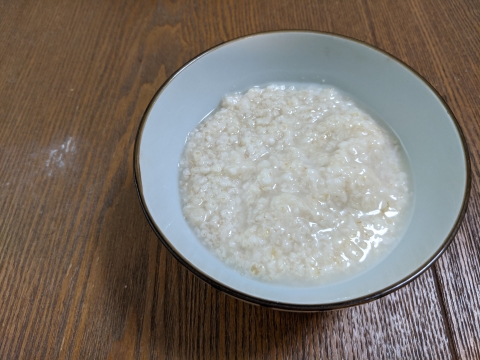

いつもの通りスープジャーを使って6時間ほどお湯でふやかしたのが下の写真です。

日食のオートミールと同様、糊のようななめらかな仕上がりになります。消化はかなり良さそうです。これなら乾燥状態のまま牛乳などにしばらくつけておくだけでも食べられるかもしれません。

こういう粒が目立たないタイプのオートミールが苦手な方にオススメしたい食べ方が2つあります。

簡単なのは、市販のいわゆる”フルーツグラノーラ”と半々程度に混ぜ合わせてしまうという方法です。こうするとカリッとした感触が所々であるので、食感が苦痛になりにくいと思います。

もう一つはスチールカットや、アララ社のものなど粒がはっきりしたオートミールと混ぜて調理するという方法です。市販のフルーツグラノーラでは甘すぎる、またはしょっぱい系の味付けにしたいという方にはこちらをオススメします。

冷蔵庫にゆずこしょうが余っているので、ソースにして活用できないか考えてみました。ちょうどゆで鶏を作ってあったので、そのソースとして使ってみる計画です。

ゆずこしょうそのままだと硬派すぎると思ったので、以下の通り調味料を配合しました。

これらを混ぜてフライパンの端っこで煮切り、アルコール分を飛ばした上で多少煮詰めて完成となりました。

ゆで鶏に絡めてみるとこんな感じです。

味はおおよそイメージ通りで満足ですが、もうちょっと濃いめに作っても良いかもしれません。一度に作る量を増やして、砂糖を増量するなどすればこってり目になるのではないかと思います。

調理に使うのがフライパンの端というのも少々悩むところです。こういう時にソースパンやミルクパンの類いがあると便利だろうと思うのですが、さすがに一芸調理器具過ぎてなかなか購入には至りません。