鶏もも肉を砂糖としょうゆで煮物にしてみました。

通常こういった料理を作る時には肉を軽く焼いてから煮る工程に移らないと肉の臭みが気になるかと思っていたのですが、今回は試験的にいきなり煮込んでみました。

煮込む際に一緒にしょうがやにんにくを入れることと、調味料に料理酒を多めに加えることでいったん焼かなくても臭みを抑えられることが分かりました。洗い物が減るのでこの作り方の方が簡単で良さそうです。

バージョン6.2.1がリリースされています。今回のバージョンはメンテナンスリリースですが、一部にセキュリティ修正も含まれているということです。

[wordpress.org日本語版]

上記記事によればバージョン4.1以降の全バージョン更新されているということなので、かなり影響範囲は広そうです。今回影響のあるバージョンの中で最も古いバージョン4.1は初期リリースが2014/12/19となっています。

古いバージョンの更新版を利用したことはないのですが、wordpress.orgによると4.1も4.1.38というバージョンまで更新は続いており、影響のある修正が反映されているようです。

千曲川の支流に依田川という川があります。美ヶ原高原付近に源流があり、上田市東部にあるしなの鉄道の大屋駅付近で千曲川に合流するという長い支流です。

右岸側にサイクリングロードがあるらしいという情報を得たので、調査に行ってきました。今回は全区間通しでは走らず、東郷橋から丸子橋までの約4.1kmを走行しました。

下流側の起点は東郷橋です。依田川の橋としては最も下流側の橋からスタートということになります。サイクリングロードの区間はここから上田市丸子文化会館までの6kmとなるそうです。

全体的に道路幅は2mあるかないかくらいで、軽自動車1台分といったところです。自転車であっても犬の散歩をしている人とすれ違う場面などでは結構緊張感があります。

路面状況は基本的に良好な部類なのですが、気になるのは時々舗装に幅数cmの隙間があることです。ロードバイクで走行すると大きな衝撃があります。もちろん通過するタイミングに合わせて荷重を抜く”抜重”という技法を駆使しながら走行すれば緩和が可能ですが、かなり高頻度に隙間があるのでせわしない感じになります。

区間によってはコンクリート舗装になっているところもあります。ここはさすがに路面の荒れもほとんどなく快適でした。

並行する国道152号が交通量が多く、割と手狭なので車の影響を回避できるという点については非常に有力なルートだと思います。

一方で、本文中でも触れた通り路面状況に少々難があり、ゆっくり走行したとしても身体に負担がかかります。それぞれ善し悪しがあるのでどちらを取るかが難しいルートです。

千曲川サイクリングロード沿いにある女沢公園の公衆トイレです。この2023年春に建て替えが行われ、ハイスペックな公衆トイレとして生まれ変わりました。

| 男女別 | ○ |

| 小便器 | 2 |

| 個室 | 洋式1 |

| 多目的 | ○ |

女沢公園は位置的にも上田-長野市の中間地点くらいにあたるので、ここに利用しやすい公衆トイレがあると助かります。千曲川サイクリングロードのランドマーク的な施設になってくれると良いと思います。

駐輪場があるのですが、2023年5月時点では自転車スタンドのようなものはありません。ロードバイク等のスタンドのない自転車の利用も多い路線なので、自転車をかけられるスタンドがあるとより便利ではないかと思います。

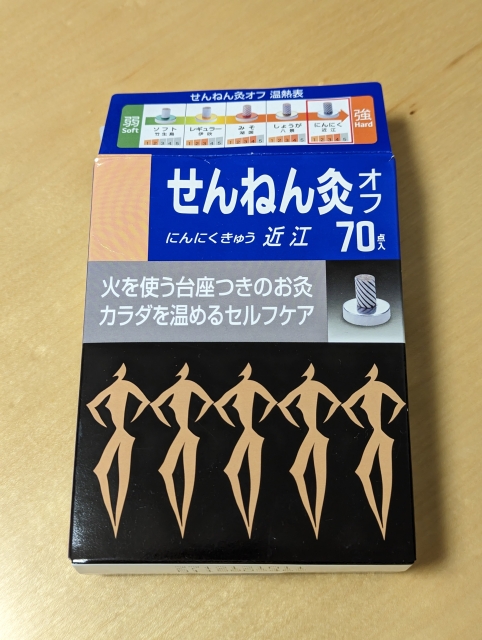

運動後や日常的なセルフケアとして時々お灸をしています。最近はネットでツボの位置や効用については情報が様々得られるので、見よう見まねでやってみています。

ちょっと困るのが足の裏など皮膚の厚い部分へのお灸で、一般的な強さのものだと少々効き目を感じにくいように思います。そこで近所の薬局で最も強いグレードのものを購入しました。

セネファが販売しているせんねん灸オフには強さが3種類あり、今回のにんにく灸近江は強さグレード4という強力なものです。せんねん灸オフの商品ごとの強さグレードは以下の通りです。

強さグレード4の商品は商品名で分かる通りどれもフレーバーお灸になっています。

今回購入したにんにく灸近江は強さという点については期待通りであったのですが、やはりにんにくフレーバーということで煙ににんにく臭を感じます。ちょっと気になるので、同じくらいの強さでプレーンなものはないのか探してみています。

Googleの開発者向け会議であるGoogle I/Oが開催されました。目玉の講演はジェネーティブAIのBardに関するものだったと思いますが、Pixelシリーズのハードウェアも新たに3種類発表になりました。

[Google]

今回新たに登場したのはPixel7a、Pixel Fold、そしてPixel Tabletの3種類です。特にPixel 7aは定価6万円少々でPixel7シリーズの機能を数多く搭載しており、かなりお買い得なモデルなのではないかと思います。

私が注目しているのはPixel Tabletです。Tensor G2プロセッサを搭載しており、メモリも8GB搭載とかなり高性能な仕様になっています。その上で発売時点の定価は\79,800と性能の割りにはお買い得な価格設定になっているのではないかと思います。

昨今タブレットと言えば実質ipadのようなところもあり、Androidタブレットのラインナップが寂しかったのですが、今回のPixel Tablet投入でAndroidタブレットも盛り上がってくれると良いと思います。

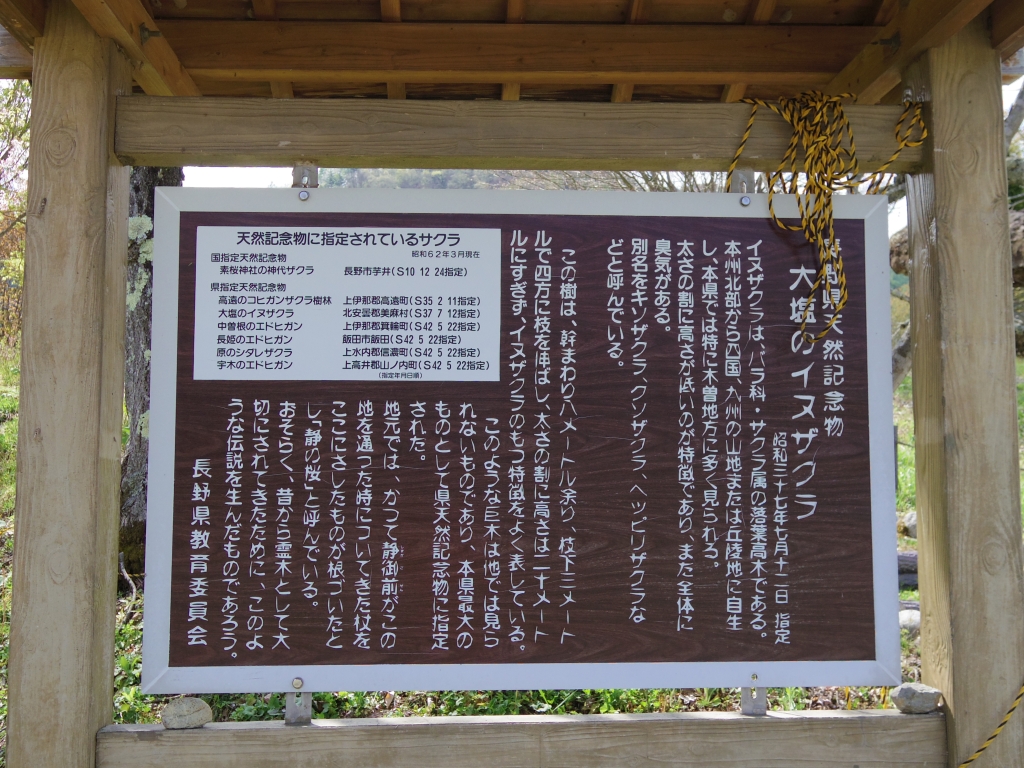

大町市美麻大塩にある公園です。県道497号沿い、美麻から旧八坂村方面に向かう道の途中にあります。

その名の通り公園の目玉は静の桜というイヌザクラの巨木です。

この桜には静御前に関わる伝説があるそうです。その伝説とは源義経を追ってきた静御前が、義経の行き先は「奥州」と言われたのを「大塩」(当地の地名)と聞き間違え、当地にたどり着いたところで力尽きたというものです。その時に突いていた杖からこの桜の木が育ったと言われています。

桜の木は樹齢800年以上とも言われる巨木ですが、2021年に倒れてしまったということです。現在も幹は撤去されることなく現場に残っているのが痛々しいですが、木の巨大さはなお感じることができます。