自作キーボードはファームウェアのカスタマイズで自分好みの機能にできるのも魅力です。先日組み立てたQuick7を一部カスタマイズしてみました。

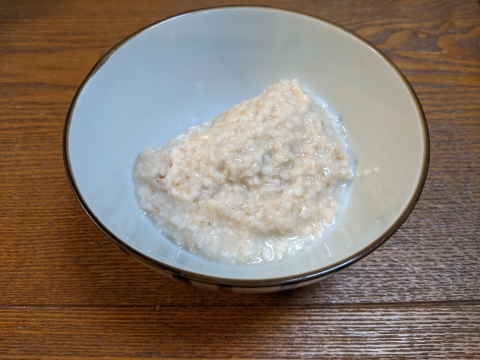

LEDの明るさをおとなしめに調節してみました。

LEDの明るさをおとなしめに調節してみました。

Quick7にはLEDが搭載されていますが、デフォルトで最大輝度に設定されているので少々まぶしく感じます。LEDの輝度はファームウェアで調節可能です。

設定ファイルの場所

LEDの明るさはファームウェアに含まれているconfig.hファイルの中身を書き換えて行います。config.hファイルはQMK MSYSでデフォルトのファームウェアをコンパイルしていた場合、

C:\Users\[ユーザ名]\qmk_firmware\keyboards\[ベンダ名]\[キーボード名]

のフォルダに格納されています。

設定ファイルの編集

config.hファイルはサクラエディタなどのテキストエディタで開いて編集できます。

Quick7の場合はファイル内の # define RGBLIGHT_LIMIT_VAL xxのxx部分を0-256の数字で指定することで明るさを調節できます。ファイル書き換え後にファームウェアを再コンパイルし、編集したconfig.hファイルをファームウェアに組み込んでおきます。

ちなみに上の写真のLED輝度は64に設定しています。

ファームウェアを上書きする場合の注意

最後に完成したファームウェアを書き込む際、QMK Toolboxで1回ファームウェアを書き込んだキーボードに対して上書きを行いたい場合は、Auto Flashを有効にしておきます。

ここが有効になっていないと1回リセットモードに入った後にドライバが読み込まれ、デバイスが自動的にリセットモードを抜けてしまいます。

Auto Flashにしておけばリセットモードに入った瞬間書き込みが開始されるので、ファームウェア上書きの場合でも確実に書き込みが可能です。