2026年3月からしなの鉄道でSuicaが利用可能になりますが、それに合わせてお得な切符がデジタルチケット化されるそうです。

デジタルチケット化に伴って一部内容の変更や料金の変更がされているものもあります。

料金の変更

しなの鉄道線フリーきっぷと北しなの線フリーきっぷについては平日料金と休日料金が新たに設定されました。休日料金の方が割安となっています。

訪日外国人観光客向けのSHINANO RAILWAY BANZAI 2-DAY PASSはしなの鉄道線と北しなの線どちらも2日間乗り降り自由で2,000円という破格の価格設定でしたが、3,000円に値上がりしました。

内容の変更

しなの鉄道線フリーきっぷの前身となる軽井沢・長野フリーきっぷは長野-篠ノ井間のJR信越本線区間にも効力がありましたが、今回のリニューアルでこの区間は乗り降り自由から外れました。初見だと長野駅周辺のどの区間がどの事業者の管轄なのかはわかりにくいので、少々注意が必要になります。

利便性は高まるのでは

今までもしなの鉄道のフリーきっぷを使おうと思ったことは何度かあったのですが、なかなか使いにくかった理由は窓口の営業時間にあります。特に長野駅に関しては平日8:00-13:30と15:00-16:40と開いている時間が短いのできっぷを買うのが困難でした。

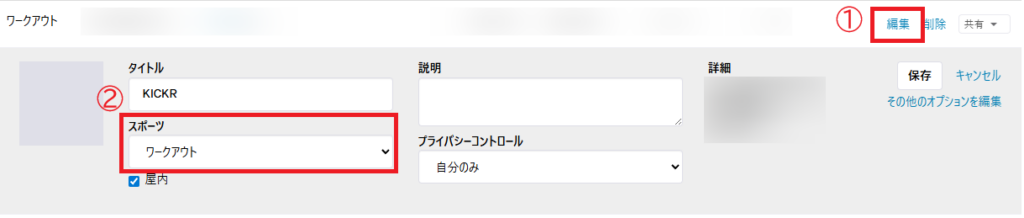

今回のデジタルチケット化でスマートフォンから24時間買えるようになったので、この点については大幅に利便性が高くなったように思います。輪行などで使えるチャンスがあれば使ってみたいと思います。