先日2025年3月に実施されるJR東日本のダイヤ改正に関する概要が発表となりました。かねてから予告されていたSuicaの導入意外についても色々と変更があるようでした。

篠ノ井線と大糸線の一部がSuica利用可能に

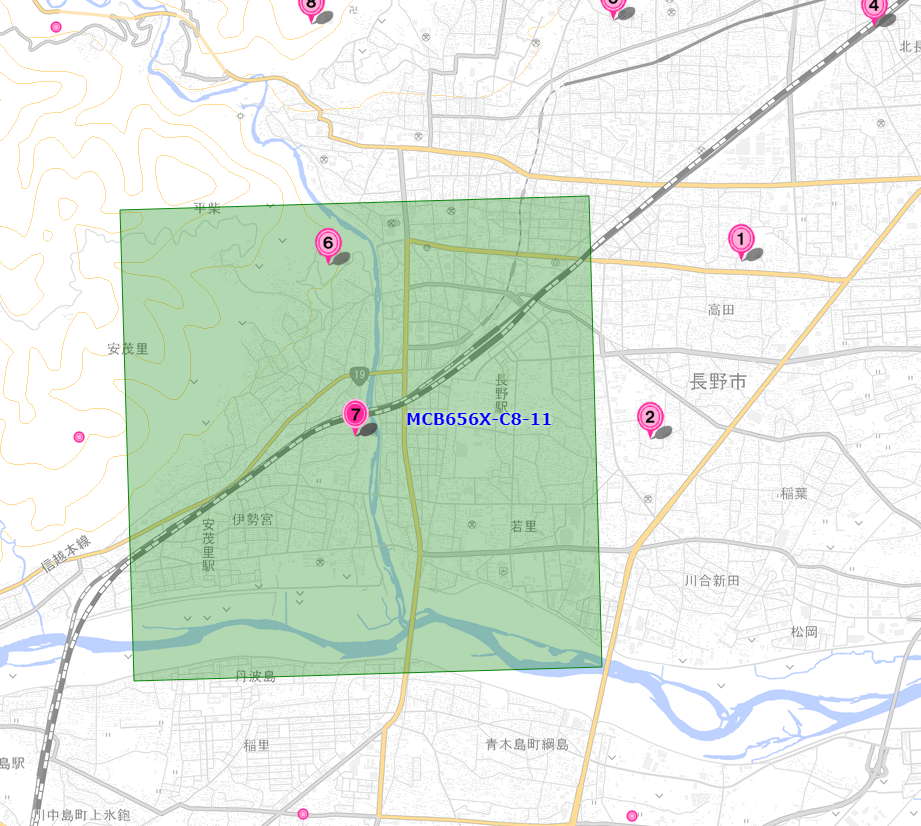

篠ノ井線については田沢から長野まで、大糸線については北松本から穂高までがSuica対応駅になるそうです。これにより大都市近郊区間もそれぞれ長野・穂高まで拡張されるそうです。あわせて両線とも駅ナンバリングが導入されるということです。

これに関連してワンマン列車の場合も全ての駅で全ドアが開くようになるそうなので、利用者としては乗車券の購入以外の部分でもメリットが多そうです。

北信地域について言えば2025年3月1日にバスICカードの”KURURU”がSuica互換カードになるため、2025年3月からは交通系ICカードの利用場面が増えることになります。

JR東日本エリアの在来線特急にチケットレス特急券導入

長野エリアで今までチケットレス特急券で乗車できなかった特急信州と特急しなの(長野-塩尻間)について、指定席券がチケットレス特急券として購入できるようになるそうです。

これにより篠ノ井線特急回数券は販売終了となるそうです。その代替としてなのか、チケットレス特急券には15%引きと40%引きの”トク割”という割引プランが設定されるとのことです。

現状の篠ノ井線特急回数券では長野-塩尻間で自由席が1回720円という価格なので、指定席になるとは言え最低1,030円からになってしまうのは少々痛く感じます。ただ、自由席の通常料金は1,200円で割引率自体は40%で変化無しとなっています。

篠ノ井線特急回数券は有効期間が短く、私のようにレジャー目的での利用が多いと使い切るのが大変なことも多いので、多少高くてもスポットで買えるのはメリットになりそうな感じもします。あとは実際トク割がどのくらいの座席数販売されるのか次第になるかと思います。