何となく食べたくなったのでニラを買ってきてニラ饅頭にしてみました。ニラを刻んでひき肉に混ぜ、下味をつけてよくこねて種を作ります。作った種を餃子またはシュウマイの皮で包んで焼けばできあがりです。

種を作る工程と焼く工程はそんなに難しくないですが、やはり皮で包む工程がなかなか大変です。しかしながら自分で作る場合は、包んだ段階で加熱せずに冷凍に回すという選択が可能になります。モチベーションのある時に大量に包んで、一部はすぐ食べて残りは冷凍ストックにするのがおすすめです。

珍しい味付きオートミールを発見しました。”ごろグラ”でおなじみの日清シスコの製品です。

その名の通りオートミールにカルピス味が付いており、具材として乾燥イチゴも入っています。一般的なオートミールのようにサラサラしたフレーク状ではなく、グラノーラのようなかたまりになっています。

そのままでも食べられそうな感じはしましたが、例によってスープジャーで一晩ふやかしてみました。

ふやかすと普通のオートミールとあまり変わりません。味付きではあるもののコーンフレークやフルーツグラノーラほどしっかりした味が付いているわけではなく、甘さは控えめに感じました。これなら甘いのは苦手という人でも結構食べやすいのではないかと思います。

なぜかBing Chatが使えるようになってしまったデスクトップ版Vivaldi6.1がリリースとなりました。

[Vivaldi ニュース]

ブラウザはWebサイトにアクセスする時に自分がどのブラウザなのかを伝えています。Vivaldiは以前は「Vivaldiです」と名乗ってアクセスをしていたそうですが、Webサイト側で”サポートされていないブラウザ”と判定され、アクセス自体をブロックされたり、コンテンツの一部が利用できなかったりしたそうです。

以前はユーザーエージェントという仕組みが利用されていましたが、最近はクライアントヒントという仕組みに置き換わってきているようです。

今回、Vivaldiはクライアントヒントにおいても他のブラウザを名乗るように設定されたため、一部のWebサイトに対しての互換性が高まっているということです。

また、Bingにアクセスした際にEdgeとしてアクセスするようになったので、EdgeではないのにBing Chatが利用できるようになったそうです。

この他、6.0で導入されたワークスペースの機能強化が図られたほか、タブスタック全体に1つのリンクアドレスを設定して共有する機能も新たに追加されています。

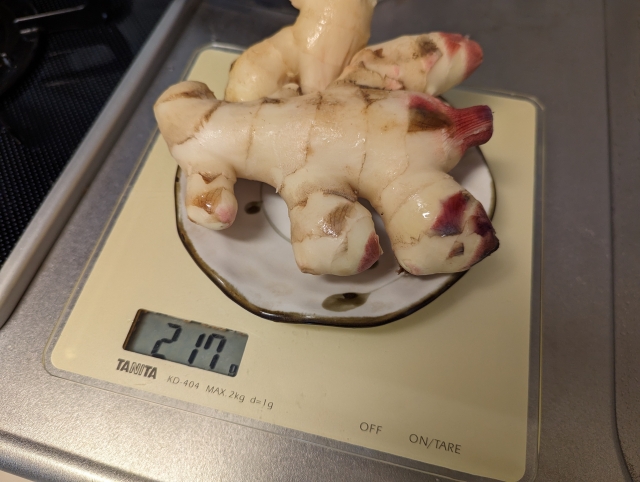

旬なので新しょうがを使って佃煮を作ってみました。しょうがの佃煮はいわゆる普通の根しょうがでも作れますが、初夏に出回る新しょうがで作った方が柔らかく、辛みもマイルドで食べやすくなります。

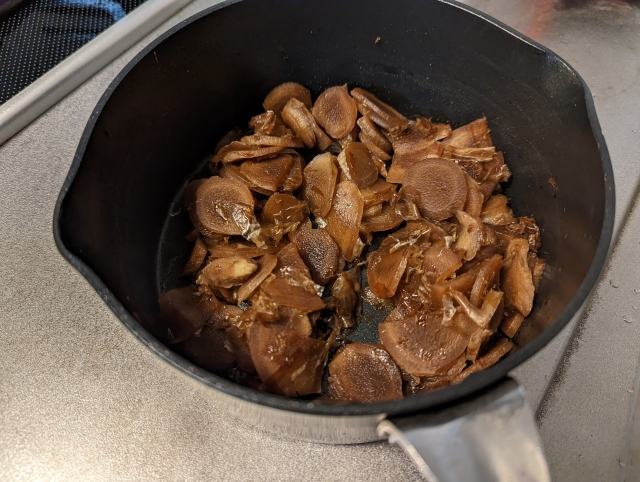

作り方は簡単で、洗ったしょうがを厚さ3-5mmにスライスし、砂糖・しょうゆで煮ていくだけです。弱火で煮ていき、煮汁をほぼ飛ばして完成となります。

しょうが200gに対し水・砂糖・しょうゆそれぞれ大さじ3くらいでちょうどいい味付けになります。

できあがったところで風味付けに花かつおを混ぜてみてもおいしいです。味が濃いめに付いているので、冷蔵庫保存で1週間以上は日持ちします。

冷蔵庫に入れておいた豆乳を飲もうと思って器に注いだところ、飲むヨーグルトくらいのドロッとした状態になっていたので驚きました。

さすがに心配だったので調べてみると、やはり豆乳は保管時に雑菌などが入り品質の劣化が始まるとドロッとした状態になったり、あるいは完全に固まったりする場合もあるようでした。匂いなどにおかしな点はありませんでしたが、さすがに無理をして消費をするのは止めておきました。

今回知った情報はキッコーマン豆乳のブランドサイトにあった”よくある質問”に書いてあったものです。私は食品メーカーのWebサイトをわざわざ見に行くことはそんなにないですが、改めて見てみるとかなり細かい情報が入手できて面白く感じます。

キッコーマン豆乳に関して他に分かった面白い情報としては、”キッコーマン豆乳のパックはパックごと冷凍しても破裂せず、品質にも影響がない”ことでした。冷凍してシャーベットとして食べることができるそうです。

23.5.2がリリースとなっていますが少々変則的なリリースになっています。

[amd.com]

新しいゲームタイトルとしてディアブロ4がサポートされています。また、Microsoft OliveとDirectMLを使ってStable DifussionをRX7900XTXで実行した際のパフォーマンスが2倍に向上しているということです。

Microsoft OliveやDirectMLという単語はあまりなじみのないものでしたが、調べてみるとこれらを使うことでCUDA非対応のGPUでもAIモデルを最適化し、DirectXでAIモデルのトレーニングができるということです。DirectXが実行可能なGPUなら動くそうなので、Radeonでも動くとのことです。

このエントリを書いている2023/6/3時点ではRX7600用の最新ドライバを検索すると、5/24付けの23.5.1(RX7600専用)がヒットする状態です。RX7600以外のGPUのドライバと後悔が完全にリンクしているわけではないようなので注意が必要そうです。

自作キーボードはハードウェア面に凝れるところが魅力ですが、ハードウェアと並んでソフトウェア面でもこだわれる部分があります。それがキーマッピングです。ゲームで言うところのキーコンフィグです。

自作キーボードの場合キーにどの入力を割り当てるかは原則自由に行えます。そのため、自分が打ちやすいと思う配置であればどんな配置でも実現可能です。

従来はQMKというソフトで書き換えが必要でこれはPC上に環境の構築が必要な点が大変でしたが、現在はWebブラウザ経由で書き換えができるRemapというサービスがあるので、これを使うと簡単です。

使い方については7sPlusのデザイナーの方が詳細な解説記事を書いてくださっているので、それを参照させていただきました。

[自作キーボード温泉街の歩き方]

実際にマッピングを試してみると面白く感じるのはレイヤーの存在です。自作キーボードのキー数が少ない機種では、レイヤーキーという特定のキーを押すことでキー配置を通常の配置とは違うものに切り替えて使うことが良く行われています。

7sPlusは85キーあるのでデフォルトの状態でキーが足りないということはないですが、私は手が小さいので普通のキーボードの一部キーが押しにくく、我流タイピングになる原因にもなっています。

このことがレイヤーキーをうまく使うことで改善できそうなので7sPlus完成以降キーマップをあれこれ試してみています。

試行錯誤が必要なプロセスなので、Remapのように気軽に書き換えができるととても作業効率が良くて助かります。ちょっと思いついたキー配置もすぐに試せて、ダメならすぐに元に戻せるのでとても重宝しています。