普段wahoo KICKRで屋内トレーニングを行った結果についてはELEMNTサイクルコンピュータ経由でStravaに転送して記録を残すようにしています。最近、転送された記録がStrava上でライドではなく、汎用のワークアウトとして認識される事象が何回か発生しました。

記録自体は転送されているのでいいのですが、ライド固有のログ、例えばケイデンスや出力がStrava上に履歴として残らなくなるという問題があります。Stravaはパワーカーブやパワースキルなどの出力履歴を後から確認できる楽しい機能があるので、特に出力記録は正確に保存しておきたいものです。

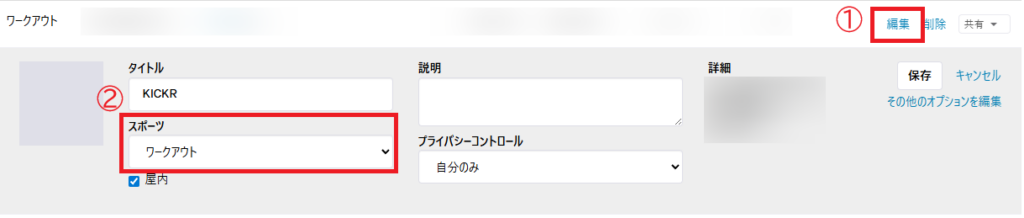

汎用ワークアウトとして転送されてしまったトレーニング記録はケイデンスや出力のデータが欠損してしまっているわけではありません。なので、後からアクティビティの種別を汎用ワークアウトから屋内ライドに変更すれば大丈夫です。

1件1件変更してもいいですが、割と簡単なのはStravaのMy アクティビティ機能の簡易編集機能を使うことです。

対象のアクティビティを特定したら編集ボタンを押してスポーツの種類をライドに変更して保存します。

この方法を使うと汎用ワークアウトになってしまったアクティビティログをフィルタリングして作業ができる上に、各アクティビティを編集する際に画面遷移も起きないので速やかに変更ができます。