久々のマザーボードごと更新だったので結構トラブルがありました。忘れないうちにまとめておこうと思います。

BIOSが最新版ではなかった

さすがにBIOS更新も落ち着いているだろう…という安易な考えでいましたが、購入時点でのBIOSバージョンは0612(2017/05/24)でした。過去にBIOSが古くてクロックが800Mhz固定になる不具合を経験していましたが、その時のことをすっかり忘れていました。

ただ、BIOSが古かったことによる不具合はなくて一安心でした。しかし8月中にさらにBIOSが2回も更新されており、まだまだBIOSが落ち着く気配はなさそうです。

M.2 SSDの取り付けネジが行方不明になる

今回初めて触ったM.2 SSDですが、これは取り付けにネジ台座とネジが必要になります。

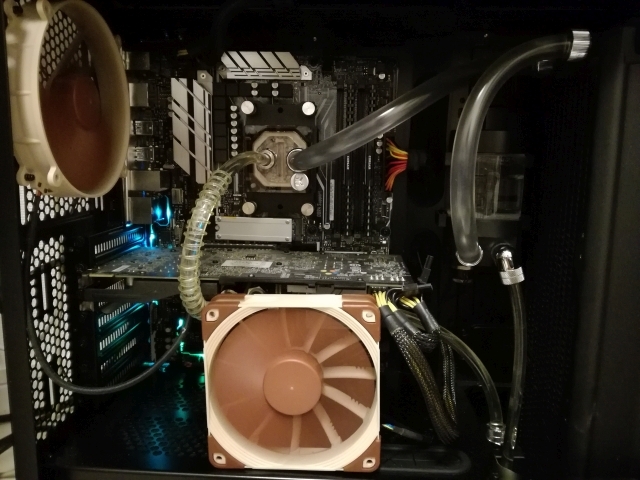

マザーボード上にこんな感じで穴が空いていて、M.2 SSDのサイズに応じてネジ台座を取り付けます。全長が長いものほど左のネジ穴を使うというわけです。

台座がついたらM.2 SSDをコネクタに取り付けます。すると、マザーボードに対してM.2 SSDがちょっと浮いたような形になります。その後、M.2 SSDをマザーボードに沿わせるように軽く押さえて、ネジで固定すればOKというわけです。

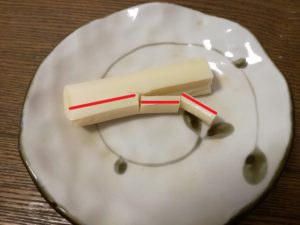

このネジは非常に小さいものなので、最初マザーボードの箱から見失って慌てました。探してもなかなか出てこないので、もしかしてネジ台座とネジは別に買っておくのが常識なのかと一瞬思いました。

ただマニュアルの内容物を見ると間違いなくネジが入っているはずなので、落ち着いて探し直し、無事に発見しました。

袋に入っていても非常に小さいものです。取り付けるときは精密ドライバーがあった方が良いです。

2.5インチSSDを認識しなくなる

起動ドライブは上記のM.2 SSDにして、今まで使っていた2.5インチのSSDはサブのデータ置き場として使う予定でした。ところが、接続してみると以下のような事象が発生しました。

- そもそもBIOS上で認識しない

- かと思いきや、普通にWindows上で認識することもある

- 認識したときにデータをコピーすると、途中でエラー終了する

推測なのですが、M.2 SSDが使っているPCI Expressの帯域とSATAが使っているPCI Expressの帯域に重複があり、このような不具合が生じたのだと思います。他のマザーボードでの例をネットで調べてみると、全ポートが排他仕様になるわけではなく、一部ポートだけ使えることが多いようなので試してみました。

結果、ポート6に接続したところ元気に動いています。これでマシン全体のストレージ容量は750GBになったので、かなり余裕ができました。

改めて振り返ってみるとM.2 SSDにずいぶんやられた感じがします。初導入だったのでしょうがない部分もあるのですが、もうちょっと事前のリサーチが必要だったように思います。