2021/7/6から国道19号篠ノ井小松原の通行止めが続いています。う回路がどんな感じになるのか自転車で小川村方面から走って調べてみました。

小川村・県道36号分岐

県道31号を長野市街方面に走って行くと、道の駅おがわを過ぎた先で県道36号が右側に分岐します。長野国道事務所からは普通車向けう回路としてこの道が案内されています。

ご覧の通り曲がるといきなり急勾配区間から始まります。ちなみに更に右に入ると縄文おやきで有名な”小川の庄おやき村”があります。

ご覧の通り曲がるといきなり急勾配区間から始まります。ちなみに更に右に入ると縄文おやきで有名な”小川の庄おやき村”があります。

今回は県道86号でのう回をしてみたかったので引き続き長野市街方面に走って行きます。

笹平トンネル東交差点

特に念入りに道路情報の案内がされていると感じたのは笹平トンネル東交差点で、交差点に誘導員の方が配置されていました。

村山交差点

県道86号と分岐する村山交差点は、普段とは打って変わって右折する車が多く、長野市街へのメインう回ルートとして使われている様子でした。

飯森交差点

犀川左岸に出られる飯森交差点では、交差点先の市道が通行止めである旨案内されていました。

県道86号によるう回ルート

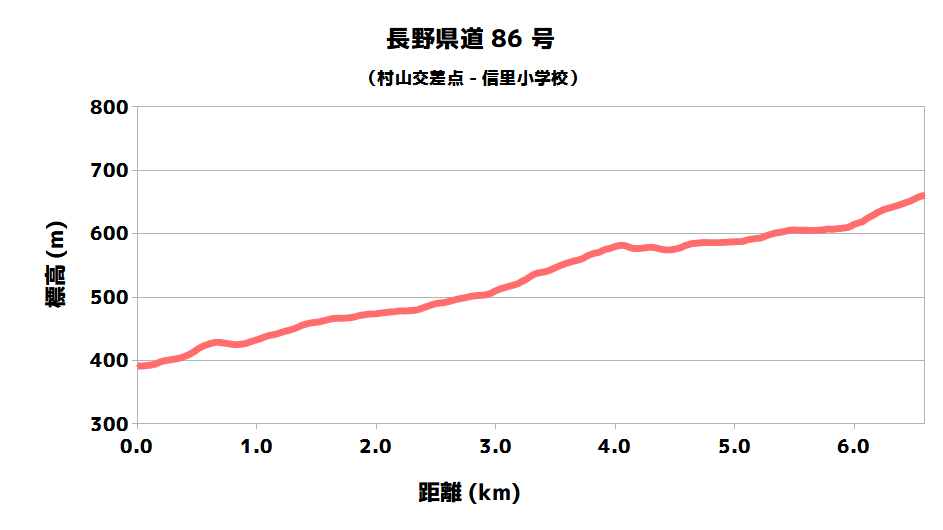

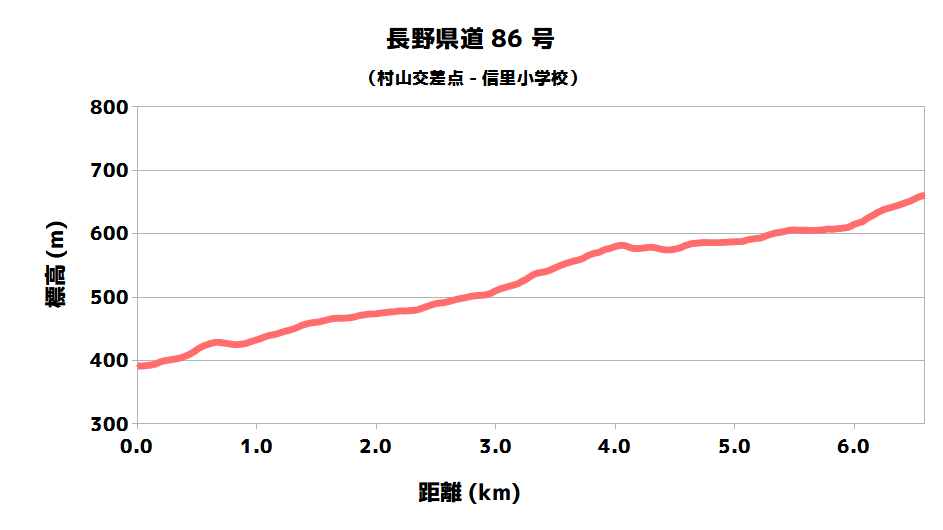

今回は村山交差点で右折し、茶臼山の動物園がない方の斜面を登って篠ノ井方面に抜けてみました。標高差グラフはこんな感じです。

距離にして約6.6km、標高差は約270mです。平均勾配にすると4%くらいになるのですが、実際には5-6%区間と2-3%区間が交互に出現する感じです。また、3.0km-4.0km区間と6.0km-6.6km区間は平均勾配が8%前後の急な区間となっています。

特に何も無い時であれば閑散とした道をのんびり登れて楽しい道路なのですが、さすがに平常時と比べると圧倒的に交通量が多く、少々きゅうくつな感じがしました。

また頂上付近の狭い区間では2ヶ所片側交互通行が行われているので、自転車が混ざると全体的な交通の流れが悪くなってしまうのがかなり難点に感じました。

上記の通り県道86号の茶臼山区間は平常時に比べてかなり交通量が増えてしまっているので、う回路とは言え自転車での走行は避けた方が無難に思いました。

県道70号の方も巨大な落石があって数時間通行止めになったとの情報がありましたし、長野市西部への行き来は難しい状況が続きそうな感じです。