冬だからというのもありますし余った大根を千枚漬け風に漬けてみました。

割と慣れている煮物なんかと違って途中で味が補正できない上、味付け失敗リスクの高い調味料である酢が入っています。

うまく漬かってくれることを祈ります。

今回は単純に余り物処理とレパートリー強化のための実験的試みですが、市販の漬物には結構甘味料(それも大体ソルビトール)が入っています。

ある程度自作できる能力が身につけば低FODMAP食もバリエーションが増えて運用しやすくなるだろうという発想です。

いつもにも増してAMDの話題が出てこないなと思っていたらブース自体出展していなかったそうです。

ただし、CESにあわせてプライベートなイベントを開催していたようです。

CESにあわせて近隣でちょっとした発表会を行うというのはAMDに限らず色々な企業が行っているようです。

単純に規模の問題でCESに出展するほどでもない場合や、前夜祭的にプレビューイベントを行いたい場合に良く実施されるらしいです。

AMDがCarrizo搭載ノートブックPCを公開 ~FreeSync搭載のディスプレイが多数登場

[PC Watch]

直近最大のトピックは恐らくCarrizoになりそうですが、まだAMD社内向けの試作機が出来上がっている状態のようです。

2月の半導体関連の学会でより詳細な情報が公開される予定とのことです。

2月といえば毎年証券アナリスト向けの説明会の開催もあるので、色々な情報のアップデートは来月がメインということになってきそうです。

今日は圏央道の側道の実走調査をしていたのですが、途中であんまり風が強くなってきたので安全のために帰りました。

ルートの確定のみを行う予定だったのでカメラを持っていかなかったのですが、狭山のあたりでは畑からもうもうと土煙が上がり砂嵐のようでした。

風も一方向から強い分には何とか耐えられるのですが、建物の切れ目や車の通過、切通しなどで急に風向きが変わると怖いです。

圏央道の側道はなかなか優秀なサイクリングコースのように思えます。

ある程度情報がまとまり次第エントリにする予定です。

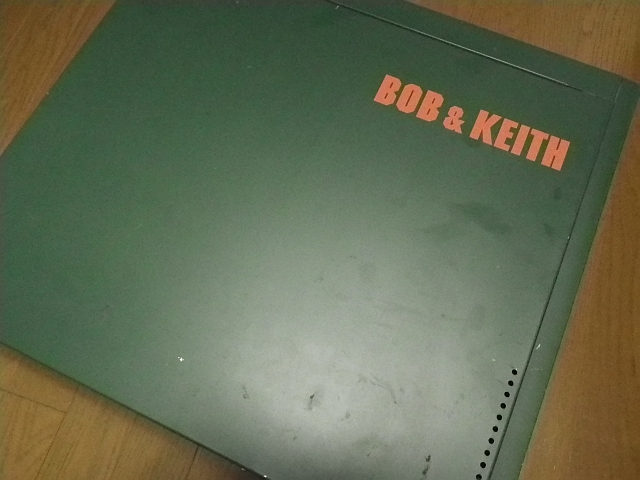

昔使っていたケースがお役御免となったらしいので回収して来ました。

ボブ&キースと書いてあるちょっと変わった色のケースですが、PCコマンド ボブ&キースという漫画のコラボ商品です。

ベースのケースは星野金属工業のMT-1200proです。

PCコマンド ボブ&キースの事をすっかり忘れてしまったので調べてみると、DOS/V Magazineに連載されていた漫画なんだそうです。

内容はおぼろげにしか覚えていませんが、やたらと濃い画調で自作PCのことが取り上げられており、面白く読んでいた記憶があります。

このケースは確か連載当時に「希望者が○人(300人くらいだったように思います)集まったらMT-1200proのカスタム品を発売」という企画があり、その際に応募して買った物だと思います。

現代のケースと比べると背面ケースファンが9cmだったり、ネジが手回しでなかったりとさすがに古めかしい印象はぬぐえません。

ただ、当時としては極めて画期的だった”マザーボードの固定板が引き出せる”、”3.5インチシャドウベイが取り外し可能”などの機能が盛り込まれています。

また部品の加工精度や角の処理は10年近く経った今見てもなかなか高品質な物です。

ちなみにこの色はPCコマンド ボブ&キースがミリタリー調の漫画だったため、軍用をイメージして用意されたカスタムカラーだったと思います。

せっかく愛着のあるケースでもありますし、中長期的に見ると現在運転中のCorsair CC700Dは確実に大げさになる局面が来ると思います。

その際にレストアというほど大げさではないですが多少現代風にアレンジして復活してもらおうと思っています。

昨年末に詰め物が取れた歯の治療に行って来ました。

久々に歯医者でまとまった時間歯を削ったり型を取ったりしました。

形の調整以上に結構削られた感じがしましたが、先生曰く虫歯にもなっていないし形の調整も麻酔なしでできたので良かった、とのことでした。

見る限り詰め物は経年使用の結果、磨耗で薄くなり折れてしまったのではないか、ということでした。

外れるたびに歯を多少削らないといけないことを考えると、治療しても健全な歯より寿命が短くなってしまっているのは確実です。

改めて歯の手入れはしっかりやっておこうと思った次第です。

昨年11月に発表されたモバイル向けAPUのMullinsを搭載した製品が発表されたそうです。

BungBungameのAMD APU搭載タブレットが2月発売へ

[PC Watch]

気になる価格は不明ですが、列挙されているスペックを見るになかなか悪くないように思えます。

発売元のBungbungame(バンバンゲームと読むんだそうです)はソフトウェアメーカーとして創業しながらタブレットやスマートフォンの開発も手がける台湾の企業とのことです。

会社のWebサイトを見ると台湾っぽいアプリケーションが紹介されたりしていてちょっと面白いです。

年明け恒例のCESがラスベガスで開催中だそうです。

家電見本市と言いながらPCやスマートフォンなどが目立っていた昨今ですが、今年は自動車関連の製品が多数出ていて部分的にはモーターショーの様相ということです。

いつもお世話になっているインプレスさんには自動車部門もありますが、下のリンクのような記事が出ていました。

メルセデス・ベンツ、基調講演で最高にラグジュアリーな自動運転車「F015 Luxury in Motion」を世界初公開

[Car Watch]

気になるのはAMDですが、どうもチラつきを押さえる技術であるFreesync関連の製品公開があるようです。

まとまった記事等が出れば触れてみたいと思います。

冬場の水仕事はお湯を使うこともありひびやあかぎれを誘発しがちです。

自転車で手先が冷えた上で水仕事をするので余計になりやすいというのもあるかもしれません。

微細なものでも痛くて気になるので、以下のような対策用品を使っています。

左側の箱がキズケアフィルム(ピアック株式会社)です。

非常に薄いフィルムでよく密着するので、傷の保護に適しています。

薄すぎて貼るのがちょっと大変なのが難でしょうか。通常のバンドエイドタイプと指先を包んでくれるタイプがあります。

右のチューブが液体ばんそうこうリュウバンS(大木製薬株式会社)です。

こちらは接着剤のような薬剤で、傷口にピンポイントに塗布することで傷口をカバーしてくれます。

子供の頃木工用ボンドを手に塗ってパックのようにして遊んだものですが(自分だけだったらどうしよう)、ちょうどそんな感じです。

メカニズム的に水に弱そうなのですが、なかなか強度があります。爪と皮膚の境目の傷に便利です。

この2製品とハンドクリームで何とか対抗しています。お困りの方はぜひお試しになってはいかがでしょう。

年末にお腹の具合対策をまとめたりしましたが、あの中には”自転車で泊まりのツーリングをした際、ビジネスホテルに泊まるとお腹の調子が良い”

という経験則を元に決めた物がいくつか含まれています。

サンプル数としてはもちろん少ないですが、どうにも傾向が明瞭なので何でなのか考えてみた次第です。

1.それほどストレスがない

終日自転車に乗っているのでまあストレスはないはずです。

2.食事を摂る時間が早い

大体いつも17時チェックインで到着後に入浴→洗濯→食事という感じで大体20時前には食事が終わっています。

3.食事が軽め

本当はしっかり食べるべきなのかもしれませんが、激しく運動した後は意外に量は食べなかったりします。

食後ちょっと置いて改めてカロリーメイトなどを食べたりすることもありますが…

4.食後寝るまでが長い

早く食事をした分、寝るまでには十分な時間があります。このblogを更新していたりもします。

5.翌朝決まった時間に起き、決まった時間に食事を食べている

ビジネスホテルに泊まっている時は大体朝食開始直後に食事をしに行ってすぐ出発、という流れです。朝食の時間はほぼ固定ですし、そこから逆算して起きる時間もほぼ固定です。

結果としてビジネスホテルに泊まるだけで消化器に負担が少なく、規則正しい生活になっていたということなのでしょうか。

慢性的にお腹の調子が悪くてもなんだかんだで多少調子のいい時があったりするので、そういう時の生活や食事内容を振り返ってみると意外に発見があるものかもしれません。

調子の良し悪しを大ざっぱに記憶しておくだけでも症状の緩和に役立つ場面があるように思います。