大根が安く売られていたのでつい買ってしまいました。とりあえずいつも通りにんじんや練り物と一緒に煮物にしてみました。味付けはしょうゆとみりんで行っています。

安売りされていた割に良い個体だったのか、食感が柔らかくなかなか良い物に感じました。写真の状態は1日置いているのでかなり味しみが良くなっています。

味がしっかりついていると冷めてもおいしいので、お弁当なんかにも重宝します。

先日沓掛温泉に行く途中に、県道181号の分岐があるのを見つけました。この県道181号は青木村から保福寺峠を越えて松本方面に至る道路だそうです。

調べてみるとこの道路は保福寺道という歴史のある道路で、松本城下から上田までを結ぶ道路だそうです。現代の路線ではおよそ県道181号、国道143号に並行するようです。

上田で北国街道に合流し、そこから江戸へ向かう道だったとのことです。

松本藩の参勤交代ルートは保福寺道→北国街道だったそうです。現代においては松本東京間は道路も鉄道も山梨県を通るルートがメインですが、昔は一度上田に出てから東京方面を目指していたようです。

考えてみると甲州街道ルートでは塩尻峠・笹子峠・大垂水峠と3つ峠がありますが、上田経由の北国街道ルートでは保福寺峠と碓氷峠、または内山峠の2つで済むので、現代のトンネルのことを考慮しなければ上田経由が合理的だったのかもしれません。

保福寺も含めて道路探検をしたいところなのですが、災害復旧工事のため最低でも2021年7月までは通行止めということです。チャンスがあれば走ってみたいルートです。

水篠橋付近で通行止めになってしまった国道19号ですが、う回ルートとして県道31号(オリンピック道路)-国道147号とつないでいくルートが案内されています。

このルートの良いところは基本的に峠道も含めて道路規格が良いので、大きめの車でも割と快適に走れる可能性が高いという点です。

一方、自転車の場合は道の広さについては4輪車ほど条件が厳しくないので、自転車向けであればもうちょっと別のルートがあるのではないかと思い、考えてみました。

長野駅に近い中御所交差点から平瀬口交差点まで、いくつかパターンを考えてみました。通行する方向はいずれも長野市起点です。距離と獲得標高はStravaのルートビルダーの値です。

| ルート名 | 距離 | 獲得標高 |

| 国道19号(本来のルート) | 67.74km | 742m |

| 県道31号-国道147号-国道148号 | 75.22km | 972m |

| 県道77号-県道70号-国道19号 | 72.81km | 877m |

JR稲荷山駅付近から長野市信更町を越えて、水篠橋の先で国道19号に合流するルートが結構優秀なのではないかと思います。ちょっとした峠越えが入ってしまうので獲得標高が130mほどかさんでしまいますが、美麻・大町を経由してくるよりはまだ有利なのではないかと思います。

もうちょっと研究してみたいと思いますが、これ以外になると国道403号を使った聖山越えルートなどになってしまうので、この辺りが無難なところかと思います。

供用開始された長野東バイパスの様子を見に行ってきました。将来的には片側2車線で歩道も付属する予定の道路だそうですが、2021年3月時点では片側1車線で歩道整備もこれからという状況です。

ルート的にはかゆいところに手が届くなかなか便利な道路だと思います。自転車で走行することを考えると、現状の規格では少々手狭な印象です。走行する時間帯を選ぶか、歩道整備後は歩道通行が手堅い選択肢になるのではないかと思います。

動画は五輪大橋付近から始まります。五輪大橋からエムウェーブまでの路面の過酷さもあわせてご覧いただければと思います。

CSV形式のデータから特定の文字列を含む行だけ取り出す必要が生じた場合、通常はExcelで読み込んでオートフィルタで抽出するのがお手軽だと思いますが、

などといった理由からPowershellを使ってデータ抽出をすることがあります。

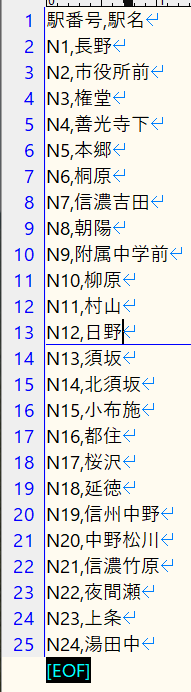

例えば下のようなCSVデータがあったと仮定して、ここからデータ抽出を行います。

PowershellにはCSVのインポート/エクスポートを行うコマンドレットがあるので、入出力はこれでOKです。

データ抽出にあたってはインポートした内容を変数に格納し、Where-Objectコマンドレットで抽出します。これは正規表現が使えるので、複雑な抽出条件も設定できます。

下のスクリプトはCSVから駅名に”信濃”を含む行を取り出して、CSVと同じフォルダに”result.csv”として出力するものです。

#Powershell

#CSVがあるディレクトリに移動

Set-Location 'C:Users\hoge\csv'

#CSV読み込み

$csv = Import-Csv .\nagaden.csv -Encoding Default

#データを抽出("信濃"を含む駅名のみ抽出)後、CSV出力

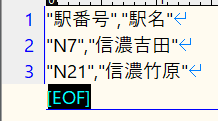

$csv | Where-Object {$_.駅名 -match '.*信濃.*'} | Export-Csv ./result.csv -Encoding Default -NoTypeInformation結果はこうなりました。

Powershellの地味にありがたいところはWindows10には絶対入っているということです。突然借りたPCでも基本的には使えるので、突発的にアドリブで何かしなくてはならない時に助かっています。

CPUをRyzen 7 5800Xに換装してからしばらく経ちましたが、やはり一番速くなったと感じるのは動画エンコードの速度です。

前のRyzen 5 1600X+Davinci ResolveでYoutube用の1080p動画のエンコードを行うと、従来は大体60フレーム/秒くらいの処理速度でした。偶然ですがほぼ等倍くらいの処理速度だったので、15分の動画をエンコードするのには15分かかるといった状況でした。

現在のRyzen 7 5800X機では90フレーム/秒くらいの速度でエンコードを行うことができます。大体動画の長さの2/3程度で処理が終わるので、15分の動画であれば10分ちょっとで完了ということになります。やはりCPUが強化されると結構変わるものだと思います。

Davinci Resolveの場合、有償版のDavinci Resolve StudioだとGPU処理のされ方が違うという(よりGPUが有効活用される=速くなる?)話をよく聞くので興味はあるのですが、残念ながら体験版などはないのでちょっとお試しというわけには行かないようです。しかも私の環境の場合はRadeonなので、この点がどういう結果になるかも何とも言えません。

そういったわけでベスト中のベストとは言わないまでも、かなりエンコード時間が短縮されたのでこの点は大変満足です。

鬼無里の名所である奥裾花自然園に向かう道をロードバイクで走行した際の映像を投稿しました。

正式には長野市道鬼無里裾花線というそうです。奥裾花ダム手前(動画の13:20付近)からは一本道に見えて路線名は変わり、林道大川線となります。

市道区間は比較的勾配が緩いのでのんびり走れますが、ダム手前は勾配が厳しいので登っていくのが大変です。国道406号分岐から奥裾花自然園までは14km前後ありますが、今回の動画に収録されているのは5kmほどです。

木島平村に自転車で出かけました。

長野県内も大分春の雰囲気になっては来ましたが、北部の山は雪が残っている時間帯もあります。

この木島平村ですが、地図や空中写真で探索していると平坦な村の中に小さい山のような物が点々と存在しているのが気になっていました。

調べてみるとこれは”四塚”と呼ばれる史跡なんだそうです。4つあるので四塚なんだそうですが、今回はそのうち2つを見て来ました。

まず一番目立つ”大塚”です。その名の通りサイズが大きく、近づいてみると勾配が非常に急であることが分かります。縄文時代の遺跡だということです。

その後修験者の道場として使われ、その経緯から現代においても神事が定期的に行われている場所だということです。

大塚のちょっと南にあるのが根塚です。こちらはきれいに区画が整えられたほ場の中にポツンとあるので目立ちます。

弥生時代の遺跡だそうで、まさにこのほ場の整備過程で発見された遺跡なんだそうです。この遺跡からは弥生時代の物としては最長級の鉄剣が出土しており、この発見から貴重な遺跡と考えられているとのことです。

きっかけはちょっとしたことでしたが、興味深い史跡に出会うことができました。こういった面白い場所はまだまだ県内に大量にあると思うので、随時探検していきたいところです。